「宮沢賢治の宇宙を泳ぐ」

9月21日は「賢治忌」。秋の季語にもなっています。

9月21日は「賢治忌」。秋の季語にもなっています。

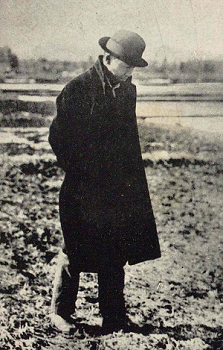

今年は宮沢賢治=写真(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)=の没後90年にあたります。若くして亡くなり、いま誰もが知るこの希代の詩人・童話作家が紙上でどのように紹介され、世の中に浸透していったのか、ヨミダスでたどってみましょう。

★遺された結晶を世に

「宮沢賢治」をキーワードとして検索すると、ヒットする記事は4000件を超えます。時代を下るにつれ、記事の数も加速度的に増えている印象です。それだけ後世の人がますます賢治の作品や世界観に魅了され、さまざまな研究や解釈を行ったり、モチーフに採用したりしてきたということがいえるでしょう。

最も古い記事は、賢治の没後1年が経った1934年(昭和9年)10月26日の<宮沢賢治集 世紀を抜いた詩人/横光利一>。賢治の弟の清六は、賢治と生前に交流のあった高村光太郎や草野心平らの助力により著作をまとめ、最初の「宮沢賢治全集」を東京・本郷にあった文圃堂書店から刊行しました。

その書評をしたためた横光利一は、「私はたしかにこの詩人が、以後の日本文学の中に於いて、必ず現れなければならぬ大人物だと思った」と言います。

続けて、「外部の格率(=行動基準)を破って奔騰する内面張力や、その朗々たる明朗な律動や、透明清澄な品位の中に傍若無人に横臥し粘着する感覚などは第二として、稀に見る科学と宗教との融合点火に加えて、最も困難な垂直性を持つ生命感の全篇に漲(みなぎ)っている特長は、万葉に似て更に一段の深さをたたえていると思う」と、豊かな筆致で賞賛しています。

★宗教欄にあらわれる賢治

読売新聞は、大正から昭和にかけて「宗教欄」を設けていました。

そこにも賢治は幾度となく登場します。1964年(昭和39年)10月11日<宮沢賢治と法華経 「信仰の郵便脚夫」を生涯の使命に>では、仏教学者・紀野一義が、生涯を法華経の信仰者として生き、「ああ誰か来てわたくしに云へ/億の巨匠が並んで生れ/しかも互ひに相犯さない/明るい世界は必ず来ると」(「業の花びら」異稿)と切実に願い、「国訳妙法蓮華経」を印刷し人々に配布するよう父に依頼して世を去った賢治のことを、デクノボウであると同時に、まれに見る真の菩薩であった、と評しました。

1967年7月9日の宗教欄では、哲学者・梅原猛が<宮沢賢治の真実 なぜ童話を書いたか 万物の生命うたう>として、賢治にとってはすべての生きとし生けるもの、鳥や獣、木や草、あるいは山も川もみな命をもっているものであり、その“生命の世界”と、それを殺さずには生きてゆけない“修羅の世界”の二重の風景を見つめ続け、貧しい農民のために無償で土壌分析し肥料の改良を行うような、利他の「菩薩行」の実践のうちに生きた賢治の姿を描き出しています。

★星雲的作品群をめぐる旅

1970年代に清六の依頼で賢治の作品を検証し直し、新版の全集を編纂した天沢退二郎は、1971年(昭和46年)12月26日朝刊<宮沢賢治の遺稿を徹底調査した驚き 複雑きわまる推敲の跡>の中で、賢治のはなはだしい推敲ぶりを明らかにしています。

この調査によると、賢治は自製の厚紙罫紙に鉛筆で書いたものを消しては書き、消しては書きした上で縦横に手入れをし、それをまた別の罫紙に清書し、また消しては書き、ということを繰り返し、時には他作品の裏紙を転用したり、他作品の原稿に手を加えたものを取り込んだりもしており、作品同士が紙を共有し合いながらさまざまに結びあい、あたかも星雲状態をなしている作品群の複雑な構造に驚きを禁じえなかったようです。

同じく新全集の編集委員であった入沢康夫も、1973年5月28日夕刊<賢治を「読む」ということ 第四の次元に連なる文学>において、賢治自身の詩「農民芸術概論綱要」より「永久の未完成これ完成である」というフレーズを引いて、その都度その都度の完成と転生、再完成の繰り返しで生成していく賢治の文学世界の広がりを語りました。

1976年10月24日朝刊<[名作の舞台]=15 宮沢賢治「どんぐりと山猫」 大迫町>は、賢治のふるさと、理想郷「イーハトーヴォ」のモチーフである岩手県の花巻市から大迫町をめぐる旅を本紙記者が記録しています。童話「どんぐりと山猫」をなぞりながら、早池峰山麓の燃えるようなカエデや“笛吹きの滝”、山猫が“にゃあとした顔”をして出てきそうな黄金の野山に実際に分け入り、賢治の童話世界の源泉にひたることができるルポルタージュとなっています。

★賢治、宇宙へ

筆者にとって賢治は旧制盛岡中学校(現・盛岡第一高校)の先輩にあたります。校舎の敷地内には賢治が盛岡中学の校友会誌に向けた「生徒諸君に寄せる」の詩碑がありました。

宇宙飛行士の毛利衛さんは、最初の宇宙飛行のときにこの詩の一節をノートに書き写して宇宙へ持っていったのだそうです。そのエピソードを紹介した2001年11月25日東京朝刊<[人に本あり]宇宙飛行士・毛利衛さん>によると、毛利さんは「宮沢賢治はすでに、宇宙を飛んでいたのではないか」と、毛利さん自らが目撃した地球の青さと、賢治が童話で描く宇宙の視覚的表現との一致に驚き、そんな思いを抱いたといいます。

宇宙を旅した詩「生徒諸君に寄せる」の中の、

「諸君はこの颯爽たる/諸君の未来圏から吹いて来る/透明な清潔な風を感じないのか」「宙宇は絶えずわれらによつて変化する/誰が誰よりどうだとか/誰の仕事がどうしたとか/そんなことを言つてゐるひまがあるのか」(2012年11月2日朝刊<[政なび]未来から吹く風>)

というすがすがしい言葉は、宇宙に響きわたる強さをもって私たちを励ましてくれるかのようです。

★コスモポリタン賢治、時を超えて

節目の年に当たる今年は、賢治の父・政次郎にスポットライトを当てた直木賞小説「銀河鉄道の父」(門井慶喜著=2021年1月16日[とうほく名作散歩]で紹介)が映画化され、賢治を演じた菅田将暉さんのインタビューも5月12日夕刊で読むことができます。

また、今年の全国植樹祭は天皇、皇后両陛下もご出席のもと、賢治の故郷・岩手県で開催されました。演出には賢治の童話「虔十公園林」が採用され、天皇陛下もあいさつで賢治について言及されたことが6月5日朝刊に掲載されました。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉を遺した賢治。

賢治がいったい何者であったのか、定義する言葉を見つけることは難しいですが、「賢治は詩人・童話家であると同時に、科学者であり、宗教家であり、それらを踏まえた生活者であった」(1966年8月27日<[人物誕生]宮沢賢治>)という評のように、あらゆる領域の境界線を横断し、宇宙や星雲のように時代を超えて存在する賢治は、これからも紙上で転生し、躍動し続けることでしょう。(真)